伊通县地理气候概况

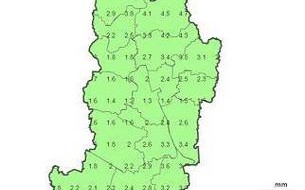

位于北纬43°09′至43°46′的伊通县,属于典型的温带大陆性季风气候,年平均气温5.6℃的冷凉环境造就了独特的天气模式。气象数据显示,这里的年降水量集中在6-8月,占全年总量的67%,而冬季降雪量可达40厘米以上。特殊的地形使得伊通河谷地带常出现区域性小气候,与周边地区形成明显温差。您知道吗?这种气候特征恰好解释了为什么伊通大米能兼具高产量和优品质——充足的日照时数(年约2500小时)与昼夜温差大的特点,为农作物积累了丰富的干物质。

四季天气变化规律详解

春季(3-5月)的伊通县天气呈现"三寒四暖"特点,3月平均气温仅-3℃,但5月可骤升至18℃,期间常伴有7级以上西南大风。夏季作为降水集中期,不仅会遭遇短时强降水(小时雨量更大记录达58毫米),还可能发生冰雹天气,2021年7月就曾出现直径3厘米的雹粒造成农业损失。秋季晴好天气占比达65%,但10月下旬的初霜冻往往比周边县市早来5-7天。冬季极端低温可达-35℃,而"冷流降雪"现象使得雪季长达150天,这种独特的天气组合对交通和供暖系统都是严峻考验。

气象灾害预警防御指南

伊通县气象台构建的四色预警体系(蓝黄橙红)全年平均发布预警信号42次,其中雷电预警占比更高。当遇到暴雨红色预警时,英额布水库周边居民需特别注意防洪调度,2020年台风"美莎克"过境时就曾引发水库超警戒水位。针对春季大风天气,建议农户采用"压膜绳+地锚"双重固定大棚,2023年4月的大风过程就验证了这种防护措施的有效性。冬季暴雪预警发布后,长伊公路(长春-伊通)通常更先实施交通管制,居民应储备至少3天的生活物资。

农业生产气象服务应用

县气象局与农业农村局联合开发的"知天而作"APP,能精准推送玉米播种期的5厘米地温数据,实践证明,当地温稳定通过8℃时播种,出苗率可比传统经验播种提高23%。在稻瘟病高发的7月上旬,系统会结合相对湿度>90%连续3天的预报,自动向种植户发送杀菌剂施用提醒。畜牧养殖户则特别关注冬季的"风寒指数",当数值低于-30℃时,需要启动圈舍的额外保温措施,2022年1月的持续低温就曾导致未采取防护措施的养殖场仔猪成活率下降15%。

特色天气景观观测指南

莫里青乡的"雾凇走廊"每年12月至次年2月出现概率达78%,更佳观赏时间是清晨6-8时,此时气温-20℃至-15℃形成的"晶状雾凇"最为壮观。七星山上的"云海日出"现象多发生在雨后初晴的清晨,气象站统计显示,9月份观测成功率更高(约43%)。而伊通河畔的"晚霞染冰"奇观则需要满足当日更低气温低于-10℃且无风的天气条件,这种红蓝交织的视觉盛宴每年平均出现7-9次,成为摄影爱好者追逐的天气现象。

未来气候变化趋势分析

根据吉林省气象科学研究所的预测模型,伊通县到2030年年平均气温可能上升1.2℃,但降水分布将更加不均,春季干旱概率增加27%。这种变化意味着玉米种植带可能需要北移5-10公里,而原本在公主岭市种植的某些中晚熟品种或将适应伊通的气候。值得注意的是,冬季极端低温事件频率可能减少,但伴随而来的冻雨天气会增多——2023年12月那场导致电网覆冰的冻雨过程就是典型案例。旅游业则可能受益于延长至210天的无霜期,这对发展乡村旅游是重大利好。

掌握伊通县天气预报规律不仅是生活出行的基本需求,更是发展精准农业的重要支撑。从防雹网的安装密度到玉米烘干时机的选择,从温泉酒店的运营调整到高速公路除雪预案,这座东北县城的气象数据正在各个领域创造看得见的经济价值。建议居民养成每日查看"伊通气象"微信公众号的习惯,特别是计划进行农事操作或户外活动前,务必关注短时临近天气预报,让天气信息真正成为生产生活的决策助手。